基礎研究から導き出された新しいバイオマーカー「ポドカリキシン、インテグリンβ1」の抗体開発秘話に迫る。

谷内 恵介 先生

株式会社サルスサイエンス 代表取締役

膵がん診断の新たな可能性へ

–新規マーカーによる未来の臨床検査スタンダードを目指して–

膵がんは発見が難しく、また現時点では有効な治療法が十分に確立されているとは言えません。そのため、早期診断と予後予測の手段が求められています。 現在、臨床現場ではCA19-9が膵がんの腫瘍マーカーとして広く使用されていますが、実際には他のがん種でも発現することがあり、膵がんに特異的とは言えません。

今回、長年にわたり膵がんの臨床研究に取り組んでこられた、株式会社サルスサイエンスの谷内先生に、新しい膵がんのバイオマーカー候補であるポドカリキシン(PODXL)とインテグリンβ1(ITGB1)の抗体開発の舞台裏についてお話をうかがいました。

膵がんのバイオマーカーの性能評価を行う臨床試験の実施に向けて

――今回の抗体をご自身で作製することになったきっかけについて教えてください。

谷内先生

これまでの基礎研究成果から、ポドカリキシン(PODXL)は膵がんの診断マーカー・予後予測マーカーとして、また、インテグリンβ1(ITGB1)は膵がんの予後予測マーカーとして有用であることが示唆されています(1, 2)。

私たちは膵がんの診断マーカーに関する臨床試験を進めていたのですが、市販の抗体では、自分たちが求める特異性や使用条件に合うものが見つかりませんでした。

加えて、将来的な実用化も視野に入れていたため、「自分たちでしっかり検証した高品質な抗体を作りたい」と思ったことがきっかけです。その際に出会ったのが、iBody社のウサギモノクローナル抗体の受託作製サービスでした。

膵がん患者さんは、手術の可否によって主に以下の3つのグループに分類されます。

・ 切除可能膵がん:膵臓周囲の主要な血管への浸潤がなく切除可能な段階(全体の約20%)

・ 切除可能境界膵がん:膵臓周囲の主要な血管に接していても軽度であり、化学療法でがんが小さくなり切除できる可能性のある症例(全体の約20%)

・ 切除不能膵がん:手術で取り切れない範囲にがんが広がっており化学療法の適応となる症例(全体の約60%)

日本膵臓学会は、膵がん診療ガイドライン2019年オンライン版において、「切除可能膵がんに対する術前補助療法としてゲムシタビンとS-1の併用療法(NAC-GS療法)を行うことを提案する」と改訂しました。私たちは、PODXLとITGB1が術前の段階で術後の膵がん患者さんの予後を正確に予測できるマーカーであることを論文報告したタイミングと重なったこともあり、この2つのマーカーの組み合わせがNAC-GS療法の効果を予測できるのではないかと考えました。

現在、高知大学医学部を主幹施設として臨床試験を実施しており、PODXLとITGB1の組み合わせが、NAC-GS療法の治療効果が期待できる患者さんを治療前に診断できるかを明らかにすることを目指しています。

高感度と多用途性を兼ね備えた抗体を目指して

――般的なマウスではなく、ウサギのモノクローナル抗体を選ばれた理由は何ですか?

谷内先生

病院で生検を行った組織はホルマリン固定され病理診断が行われます。生検組織の残余検体を検体にすることから、FFPE組織で免疫染色を行いたかったこと、さらに同じ抗体でサンドイッチELISAも構築したいという目的がありました。そのためには高感度な抗体が必要で、ウサギ由来の方が適していると考えました。

臨床試験ではホルマリン固定組織を用いるのですが、固定処理により抗原性が損なわれるため、染色が難しいのが課題でした。コスモ・バイオの担当者と何度も相談を重ね、最終的にiBody社のウサギモノクローナル抗体でトライすることに決めました。

従来の脾臓法では数個程度のクローンしか得られず、ハイブリドーマのシーケンスもコストがかかりますが、iBody社の方式では、抗原に反応する数十個のクローンが取得でき、その内十クローンを選択することができます。その十クローンのシーケンス費用も含まれていたので、非常に魅力的でした。

ペプチド抗原による成功

――今回はペプチド抗原を使われたとのことですが、その設計や選定についてはいかがでしたか?

谷内先生

今回のターゲットは膜貫通タンパク質だったため、本来であればペプチド抗原の設計は難しいケースです。しかも一回膜貫通型で、構造的な揺らぎもあり、難易度が高いものでした。 さらに、糖鎖修飾されている領域が多かったため、抗体がアクセスできる場所が限られていました。結果として、リコンビナントタンパク質を使わずペプチドを抗原にしたことが、成功の大きな理由になったと思います。

――ペプチド抗原で進めたことによるメリットやデメリットはありましたか?

谷内先生

当初はリコンビナントタンパク質で進める予定でしたが、期間や成功率を考慮し、ペプチド抗原での作製に切り替えました。さらに、コスモ・バイオには、独自のAIを実装したMODELAGONという解析ソフトがあり、それを利用して、候補となるエピトープ領域を複数個選定してもらいました。今回のターゲットのタンパク質は翻訳後修飾されることもあり、結果として、MODELAGONで選んだペプチド抗原でトライして正解でした。今回作製した抗体の抗原は、比較的安定している箇所を選んで作製したので、ウエスタンブロット(変性させたタンパク質を検出する)等にも利用できることもわかりました。とても汎用性の高い抗体を作製することができて、満足しています(図1~図3)。

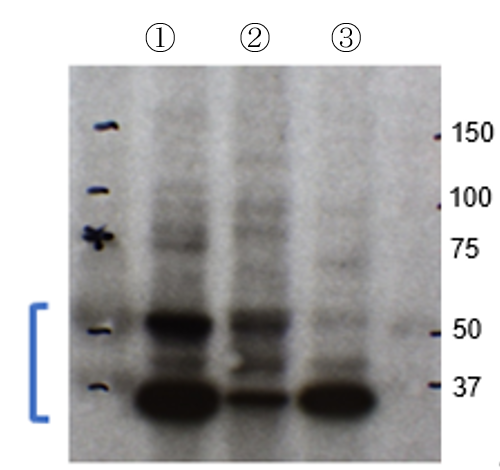

使用抗体:Anti-ITGB1(Clone:SS88)

Antibody dilution: 1:2000 . Specific band of 35~60kDa

Lane➀ S2 -013(ヒト膵がん細胞株)

Lane➁ PANC-1 (ヒト膵がん細胞株)

Lane➂ HPNE (ヒト正常膵管上皮)

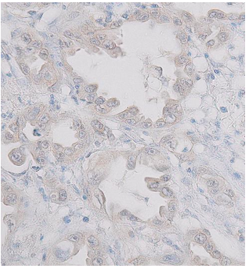

使用抗体:Anti-PODXL(Clone:SS8)

ヒト膵がん手術摘出標本を用いて染色。膵がん組織の腫瘍腺管で染色が観察された。

Antibody dilution: 1:200

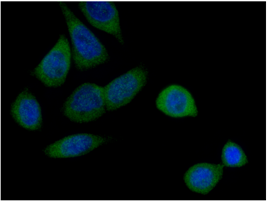

使用抗体:Anti-PODXL(Clone:SS7)

S2 -013(ヒト膵がん細胞株を用いた免疫細胞染色)

ITGB1L(Green)/DAPI (Blue).

Antibody dilution: 1:1000

――iBody社のEcobody技術での抗体作製を委託する以前に、他の技術での抗体作製も試されましたしょうか?

谷内先生

他技術の採用経験はありません。今回のターゲットに対しては市販の抗体があったため、それらを使用していました。

――iBody社のEcobody技術を実際に使ってみて、印象はいかがでしたか?

谷内先生

まず、取得した抗体のシーケンス情報が得られる点が非常に良かったです。加えて、多数のクローンが取得でき、それぞれの反応性データもグラフで視覚的に分かりやすく提示されました。成果物に関する権利関係も明確で、安心して進められました。

――ポリクローナル抗体納品後のサポートなどはいかがでしたか?

谷内先生

とても丁寧かつ迅速にご対応いただきました。使用サポートも充実しており、全体として非常に満足しています。

今後の展望

――作製した抗体について、今後の展望を教えてください。

膵がん治療の課題解決に向けた取り組み

谷内先生

今年度中に、今回作製したモノクローナル抗体を用いた臨床試験の結果を公表できる見込みです。切除可能膵がん患者さんに対して行われるNAC-GS療法は、効果が得られない場合、手術が困難になることもあるため、臨床現場では非常に切実な課題となっています。

先日実施した市場性調査では、ほぼ全ての膵がん専門医の先生方が、私たちが開発中のNAC-GS療法の効果を予測するマーカーの必要性を強く認識されていることが明らかになりました。

今後は、コスモ・バイオ社から販売される抗体を膵がん専門医の先生方に実際に活用していただき、患者さんの診療に役立つことを確認しながら、保険適用されることを目指して取り組んでまいります。

研究と臨床検査における新たなスタンダードの確立

谷内先生

これらのモノクローナル抗体は、膵がん研究の現場においても広く活用され、臨床検査における新たなスタンダードとなることを目指しています。私たちは、この取り組みを通じて、膵がんの早期発見と治療の可能性をさらに広げ、最終的にはより有効な治療法の確立に貢献したいと考えています。

■参考文献

- Taniuchi K et al. Onco Targets Ther 11:1433-1445, 2018. doi: 10.2147/OTT.S155367.;Taniuchi K et al. Nihon Shokakibyo Gakkai Zasshi 118:235-244, 2021. Japanese. doi: 10.11405/nisshoshi.118.235.

- Taniuchi K et al. PLoS ONE 17:e0265172, 2022. doi:10.1371/journal.pone.0265172.

関連情報

- インテグリンβ1およびポドカリキシンを認識する抗体(ヒト)膵がんを含む様々ながんの研究用抗体としてお使いいただけます

- モノクローナル抗体作製|アドバンスドプランシングルBセルからウサギ・ヒト抗体を迅速クローニングするモノクローナル抗体作製サービスです。

掲載元:Lab.First 研究ナレッジ