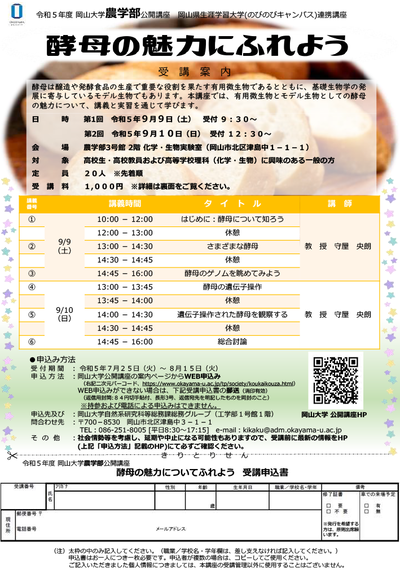

2023年9月9日(土)・10日(日)、岡山大学農学部で開催された公開講座『酵母の魅力にふれよう』では、高校生や教員、そして科学に関心を持つ一般の方を対象に、酵母の基礎知識を学び、その魅力を実習を通じて体験することを目的としたプログラムが行われました。

酵母は、発酵食品の製造に欠かせない有用微生物として広く知られています。しかし、それだけではなく、ライフサイエンス研究においても重要なモデル生物として活躍しています。酵母の研究が進むことで、新たな発酵食品や医薬品の開発、さらには環境技術の進展などが期待されています。

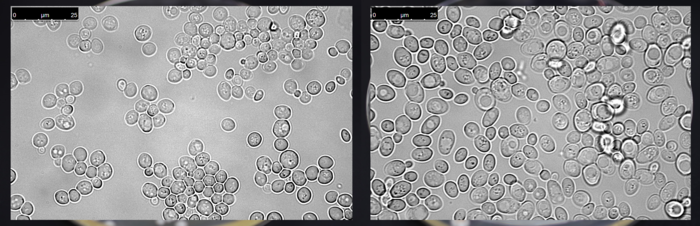

本講座では、身近でありながら奥深い魅力を持つ酵母について、基礎的な知識や種類の学習をはじめ、顕微鏡を用いた観察、遺伝子組み換え実験、組み換えタンパク質の精製や電気泳動まで、幅広い内容が網羅されている点が特徴です。

今回は、この講座を前編・後編の2回に分けてレポートします。前編では、講師の守屋先生による講義内容を中心にお届けします。

酵母の奥深い世界と科学の面白さを感じる2日間の体験を、ぜひご覧ください!

講師紹介

今回の講師は、岡山大学 環境生命自然科学学域 教授の守屋 央朗(もりや ひさお)先生です。守屋先生は酵母研究を専門とし、生命現象をシステムとして捉える『システム生物学』のスペシャリスト。酵母に対する深い愛情と探究心を持つ研究者です。

守屋先生が中心となって進めた岡山大学と東北大学の共同研究では、独自の手法『遺伝子つなひき法』を開発。この手法により、酵母の全遺伝子の『限界コピー数』を測定し、細胞の遺伝子発現リソース配分や染色体異常に関連する疾患の理解に大きな成果をもたらしました。

また、遺伝子発現の乱れをタンパク質分解で調整する仕組みにも注目し、細胞が機能を維持するための『頑健性(ロバストネス)』に関する重要な知見を提供しました。この成果は、がん細胞の特性を理解する手がかりとしても期待されています。

酵母研究の最前線に立つ守屋先生の講義に、受講者たちは引き込まれていました。

酵母でできることは何でも挑戦したいと思っています!私の夢は、酵母を知り尽くし、その機能を自在に操る『酵母仙人』になることです。酵母は、私たちの生活に欠かせない有用微生物であるだけでなく、生命の仕組みを解明するための重要なモデル生物でもあります。今日は、この魅力的な酵母の世界を一緒に探っていきましょう!

酵母博士・守屋先生に聞く!酵母の魅力

今回の講義では、岡山大学の守屋先生が、酵母研究の基礎から応用までをわかりやすく解説。その内容の一部を、守屋先生と弊社オリジナルキャラクター『コウタイガー』の対話形式でご紹介します。

『酵母ってどんな生き物?』そんな素朴な疑問から始まり、パンやお酒の発酵、さらには最先端の生命科学研究に至るまで、酵母が果たす驚きの役割に迫ります。守屋先生とコウタイガーのやり取りを通して、酵母の魅力や科学の面白さを一緒に探っていきましょう!

守屋先生、今日はよろしくお願いします!いきなりですが、酵母ってどんな生き物なんですか?

よろしくお願いします。酵母はとても身近で、とても興味深い生き物なんですよ。例えば、こんな特徴があげられますね。

- 単細胞の真菌:カビとかキノコの仲間ですが、1個の細胞(単細胞)で生活しているのが酵母の面白いところ。

- 真核生物:細胞膜や核がある真核生物で、細菌よりもヒトの細胞に近い構造をしてます。だから研究にも使いやすいんですよ。

- 発酵でエネルギーを得る:酵母は糖を分解してエタノールと二酸化炭素を作り出し、その過程で得られるATPをエネルギーとして利用します。人間はこの発酵を活用することで、パンが膨らませたり、お酒をつくったりします。ちなみに、発酵はこんな反応です。

- 研究に欠かせない存在:酵母は『モデル生物』として、生命の仕組みを解き明かす研究で大活躍しています。

- 使い道が幅広い:食べ物や飲み物だけじゃなく、薬や環境技術にも応用されています。

どうですか?酵母がちょっと面白いって思えてきたんじゃありませんか?

はい!酵母って面白い特徴がたくさんあるんですね。僕たちの生活に欠かせない酵母はどんなものがあるんですか?

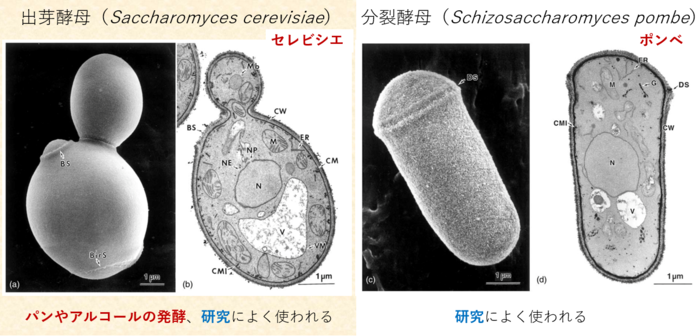

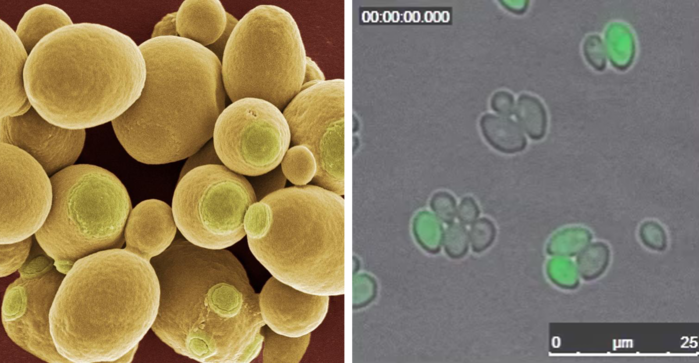

酵母にはいろいろな種類がありますが、特に代表的なのが『出芽酵母』と『分裂酵母』です。どちらもすごく役に立つんですが、用途や特徴が違います。

- 出芽酵母(Saccharomyces cerevisiae:サッカロミセス・セレビシエ)

出芽酵母は、パンやお酒の発酵に欠かせない酵母です。パンが膨らむのもビールやワインにアルコールが含まれるのも、この酵母のおかげ。さらに、この酵母は生命科学の研究でもよく使われていて、『モデル生物』としても活躍しています。例えば、2016年のノーベル医学・生理学賞を受賞した東京工業大学の大隅良典教授のオートファジー研究では、この出芽酵母が使われています。オートファジーのメカニズム(細胞内で必要に応じてタンパク質をリサイクルするシステム)を解明するために、酵母はとても重要な役割を果たしました。また、ノーベル生理学・医学賞の有力候補として注目されている京都大学の森和俊教授は、分裂酵母を用いた小胞体ストレス応答の研究の中で、細胞内で異常なタンパク質が蓄積した際に細胞がどのように応答するか、その仕組みを解明しました。 - 分裂酵母(Schizosaccharomyces pombe:サッカロミセス・ポンべ)

分裂酵母は主に研究向けに使われる酵母です。出芽酵母とは異なり、細胞が中央で分裂して増殖するというユニークな特徴があります。この分裂酵母も、細胞の仕組みや遺伝子の働きを調べる研究に欠かせない存在です。例えば、2001年に分裂酵母を用いて細胞の増殖と分裂(細胞周期)の仕組みを解明して、ノーベル生理学・医学賞を受賞しています。

このように、出芽酵母と分裂酵母は、それぞれの特徴を活かして、食品製造から最先端の生命科学研究に至るまで、幅広く利用されているんですよ。

酵母って本当に多才なんですね!ところで、僕はパンが大好きなんですけど、本当にパンの中に酵母が入っているんですか?ちょっと信じられないなぁ。

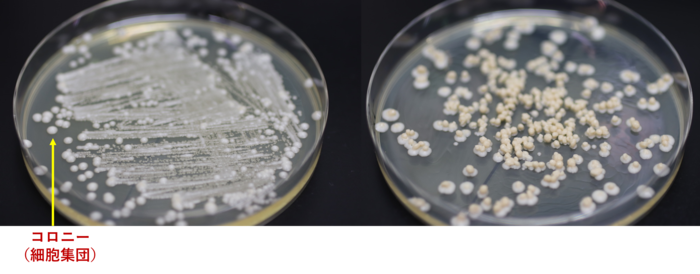

目には見えないから、そう感じるのも無理はないですね。

実は、私は天然酵母パン用の酵母をいくつか入手して培養したことがあります。そのどれにも、出芽酵母の Saccharomyces cerevisiae(セレビシエ) が含まれていました。

培養した細胞を顕微鏡で観察すると、出芽酵母の特徴である芽を出して増殖する様子がしっかり確認できたんです。培養中には酵母特有の良い香りが広がっていました。

おおー!パンにはセレビシエが使われているんですね。

こんなすごい働きをする酵母の構造について、もう少し詳しく教えてください!

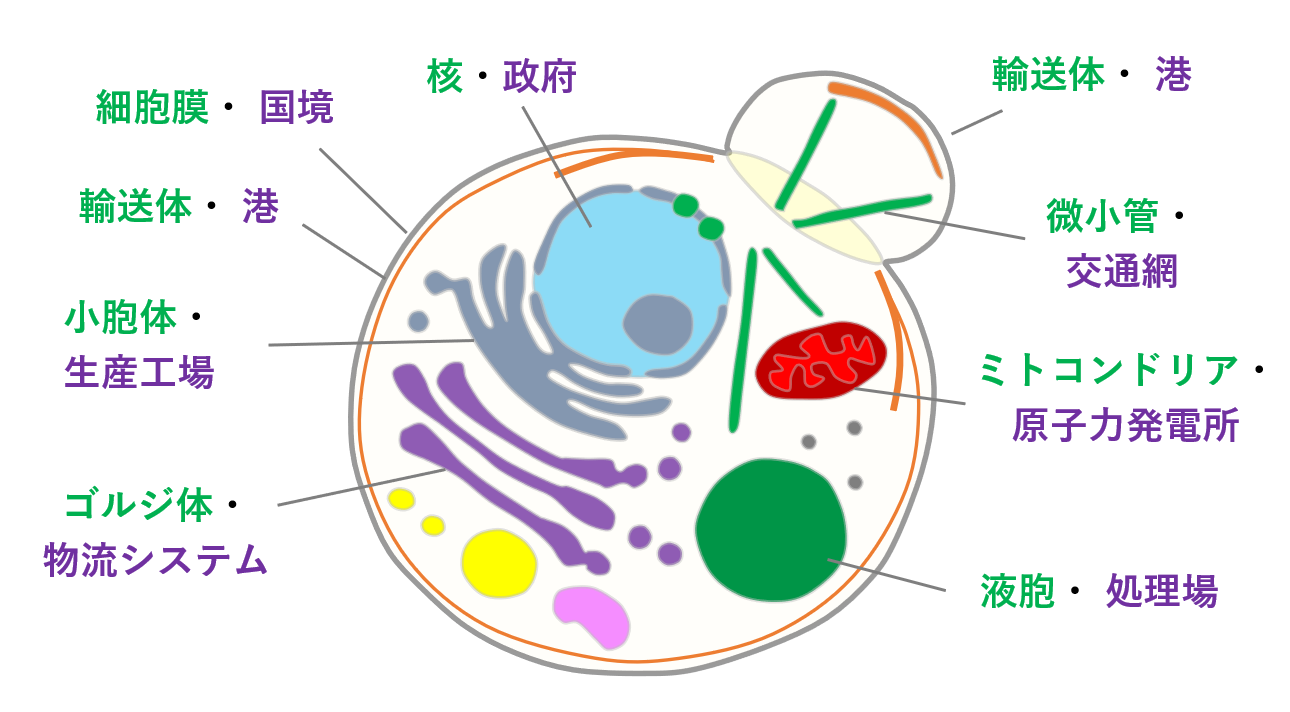

酵母は単細胞の生き物ですが、その中の構造は驚くほど複雑で、まるで一つの国家みたいなんです。どういうことか、具体的に説明すると…

- 核(政府)

核は細胞の中枢で、細胞全体の活動を管理する情報がつまっている場所です。ここに細胞の設計図、つまりDNAが保存されていて、必要なときにその情報を引き出して使うんです。 - ミトコンドリア(原子力発電所)

ミトコンドリアは細胞のエネルギーを作り出す場所です。パンが膨らむために酵母が発酵するのも、ここで作られるATP(エネルギー)が関わっています。 - 小胞体とゴルジ体(生産工場と物流システム)

タンパク質のような重要な物質は、小胞体で作られた後、ゴルジ体で加工されて細胞の各所に届けられます。まるで工場で製品を作って、トラックで運ぶような仕組みですね。 - 細胞膜(国境)

細胞膜は、外から何を入れて、何を出すかを厳しく管理しています。国境での出入国管理みたいな役割を果たしているんですよ。 - 輸送体(港)

細胞膜には輸送体という『港』があって、必要な物質を外から取り込んだり、不要なものを外に出したりします。細胞が生きていくために欠かせない『物資』の出入り口です。 - 微小管(交通網)

微小管は細胞内の『交通網』のようなもの。ゴルジ体から細胞の隅々まで物質を届けたり、細胞内での輸送をスムーズに行うための通り道として機能しています。 - 液胞(処理場)

液胞は、細胞内の『ゴミ処理場』のような場所です。不要な物質を分解したり、細胞内の環境を整える役割を持っています。

小さな細胞なのに、構造が本当に複雑で精巧にできているんですね!

酵母がどうしてこうした構造を持っているのか、またそれぞれの構造がどのように関わり合っているのかを、どのように調べるのでしょうか?

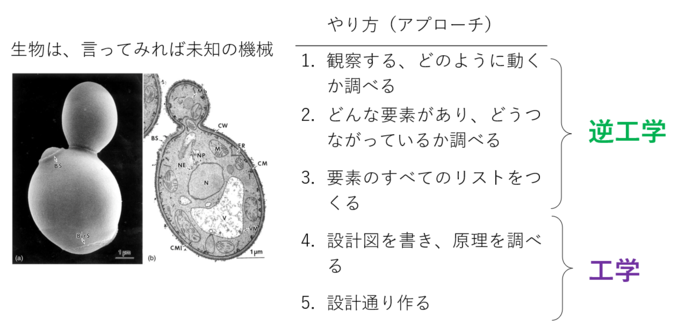

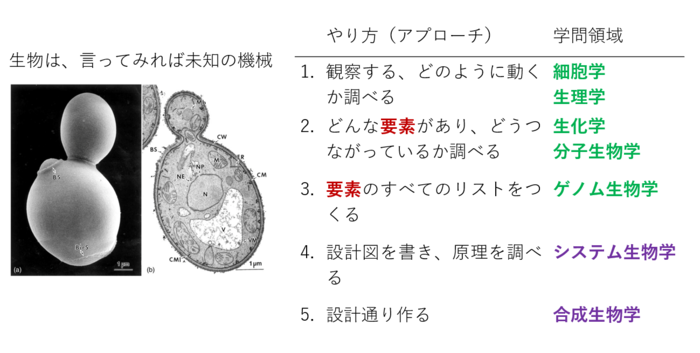

酵母をはじめとする生物は、言ってみれば未知の機械みたいなものですよね。この未知の機械をどうやって理解するかというと、『逆工学 ⇒ 工学』というプロセスを経て調べていきます。

簡単に説明すると、まずは観察から始めます。細胞がどのように動いているのかを観察して、その中にどんな要素があるのか、またそれらがどうつながっているのかを調べるんです。そして、その要素をすべてリスト化します。これが『逆工学』のアプローチです。

次に、そのリストを基にして設計図を描きます。『この仕組みはこう動くはずだ』という仮説を立てて、その原理を詳しく調べます。そして最終的には、その設計図を基に細胞の仕組みを再現して作ることで、生物をさらに深く理解していくんです。さらに、生物の構造や機能を設計・再構築し、新たな生命システムを作り出すことで、生物の仕組みを一層深く理解することができます。これが『工学』のアプローチなんです。

生命科学の学問の領域で言うと、こんな感じですね。

実は、酵母は生物の中で最もその機能がよく解明されている生き物なんです。細胞内の『国境』や『物流システム』、『交通網』といった働きを担っているのは、すべてタンパク質なんですよ。そして、このタンパク質について、酵母ではなんと88%もの機能がすでに解明されているんです。

酵母のタンパク質は88%もわかっているんですね!

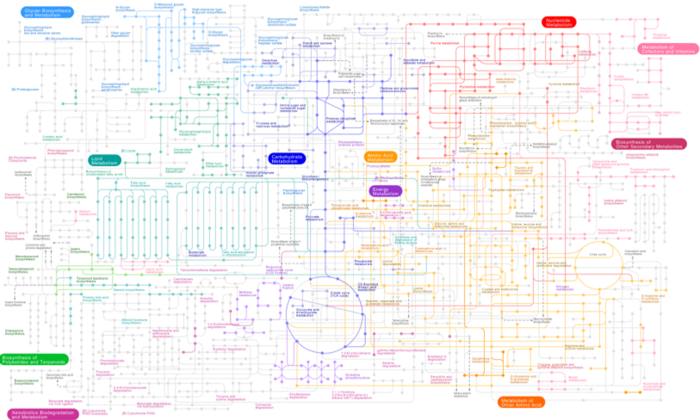

ちなみに、酵母は発酵によってエネルギーを得るんですが、その代謝経路を図にすると、こんなふうにあらわされます。

これは…!!!見ただけで理解するのは難しいですね。でも、酵母の代謝経路がこんなにも詳しく解き明かされていることに驚きました!

そうですね。これをすぐに理解するのは確かに難しいですよね(笑)。

ここで押さえておいてほしいのは、生物を理解するために行われるシミュレーションでは、その細胞のDNAを作りかえる必要があるということです。

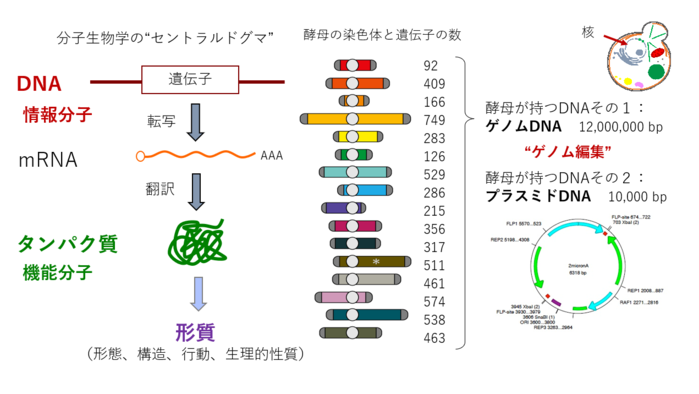

この話を進める前に、セントラルドグマについて触れておきましょう。セントラルドグマとは、DNAに記録された遺伝情報がまずmRNA(メッセンジャーRNA)に転写され、その後、タンパク質に翻訳される一連の流れを指します。そして、この過程で作られるタンパク質こそが、細胞内で実際に働き、生物の形態や構造、行動、生理的な性質を決定づけるんです。

ここで重要なのは、DNAという設計図を変えることで、そこから作られるタンパク質が変わり、それによって細胞の構造や働きも変わるという点です。

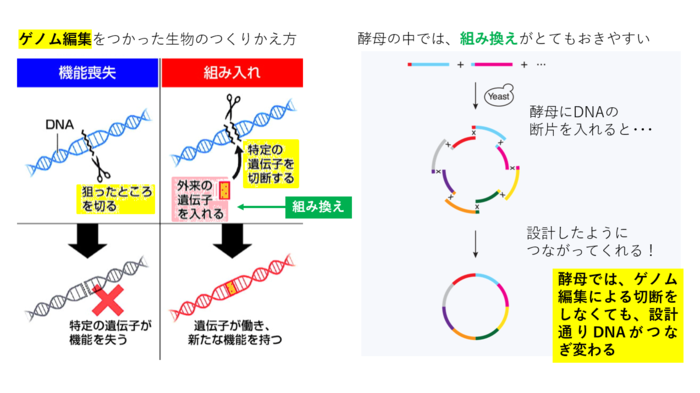

このDNAという設計図を変えるためにおこなわれるのがゲノム編集なんですよ。ゲノム編集とは、DNAの特定の部分を切り取ったり、修正したり、新しいDNAを挿入したりすることで、生物の性質を意図的に変える技術のことです。

特に酵母は、ゲノム編集がとてもやりやすい生物です。酵母はDNAの組み換えが自然に起こりやすく、設計したDNAを導入すると、それが設計通りに細胞内で繋がります。こうして、新しい機能を持つ酵母を簡単に作り出すことができるんですよ。

さらに、酵母は遺伝子クローニングも非常にやりやすいんです。遺伝子クローニングとは、特定の遺伝子を選び出して増やし、保存する技術のことです。この技術では、遺伝子をプラスミドDNAという環状のDNAに挿入し、酵母や細菌の中で大量に増幅することができます。酵母はプラスミドDNAを効率よく取り込み、その中で特定の遺伝子を複製して増やすことができるため、遺伝子クローニングにも非常に適しているんです。

こうして、酵母はその特徴を活かして、生物としての理解を深めるだけでなく、多様な応用研究が進められています。

たとえば、Yeast 2.0プロジェクトでは、酵母のゲノムを人間が設計・合成したDNAで置き換える試みが進行中です。このプロジェクトにより、抗マラリア薬の原料を作る酵母や、ビールの苦み成分を生産する酵母、さらには環境ストレスに強い酵母などが開発されています。

また、酵母の6,000種類の遺伝子を1つずつ増幅し、それぞれの機能を調べることで、高温・高塩といった過酷な環境でも成長できる酵母の作成が進められています。こうした技術は、医薬品の生産から環境保全まで幅広い分野での活用が期待されています。

酵母がこんなに生物の理解や応用研究に役立っていることを初めて知りました。酵母に対してとっても興味が湧いてきましたし、次の実験がますます楽しみです!

後編に向けて

守屋先生の講義を通じて、酵母の基礎知識やその多彩な魅力、さらに最新の研究動向に触れる中で、多くの新しい発見がありました。酵母が発酵食品の製造に欠かせない存在であるだけでなく、生命科学や応用研究の最前線で重要な役割を果たしていることを学び、その奥深さに驚かれた方も多いのではないでしょうか。

また、本講義では酵母の顕微鏡観察や地ビール造りの実習も行われ、酵母が私たちの生活や研究にどれほど密接に関わっているかを体験的に学ぶことができました。

次回の後編では、実習を通じて酵母のさらなる可能性に迫ります。遺伝子組換え技術を学び、精製した蛍光タンパク質を電気泳動で分析するなど、研究のプロセスを体験しながら科学の奥深さを実感する内容となっています。酵母という小さな生物が秘める大きな可能性を探る後編を、どうぞお楽しみに!

▶『岡山大学公開講座 2023 後編 – 酵母の魅力にふれよう -』はこちら

【イラスト・画像の引用元について】

本記事内で使用されたイラスト・画像は、岡山大学様のご厚意により、同大学からご共有いただいた資料の一部を引用させていただいております。