地球上には多種多様な生物が存在し、その違いは主にDNAによって形づくられています。DNAは生物が持つ設計図で、人間の体には約60兆個もの細胞があり、それぞれにDNAが含まれています。このDNAは細胞から細胞へ、さらには親から子へと受け継がれ、生命の営みを支えています。

このDNAに焦点を当てた公開講座『Sasebo Challenge Laboratory(SaCLa)』が、令和6年度 佐世保工業高等専門学校 物質工学科にて開催されました。この講座は、DNA抽出や鑑定といった実験を通じて、DNAを理解し、科学への興味を深めることを目的としています。令和6年度は全3回の講座が行われ、以下のテーマで実施されました。

- 第1回(7月27日):飲料からのDNA抽出実験 / DNAストラップづくり

- 第2回(7月31日):DNA鑑定実験1 お米の品種鑑定

- 第3回(8月1日):DNA鑑定実験2 お肉の種類判別鑑定

DNAを『見る』『増やす』『分析する』といった生命科学に関する基礎的な技術を体験することを通して、受講者はDNAの不思議に触れ、科学の面白さを実感しました。

本記事では、第1回の『飲料からのDNA抽出実験 / DNAストラップづくり』についてレポートします。

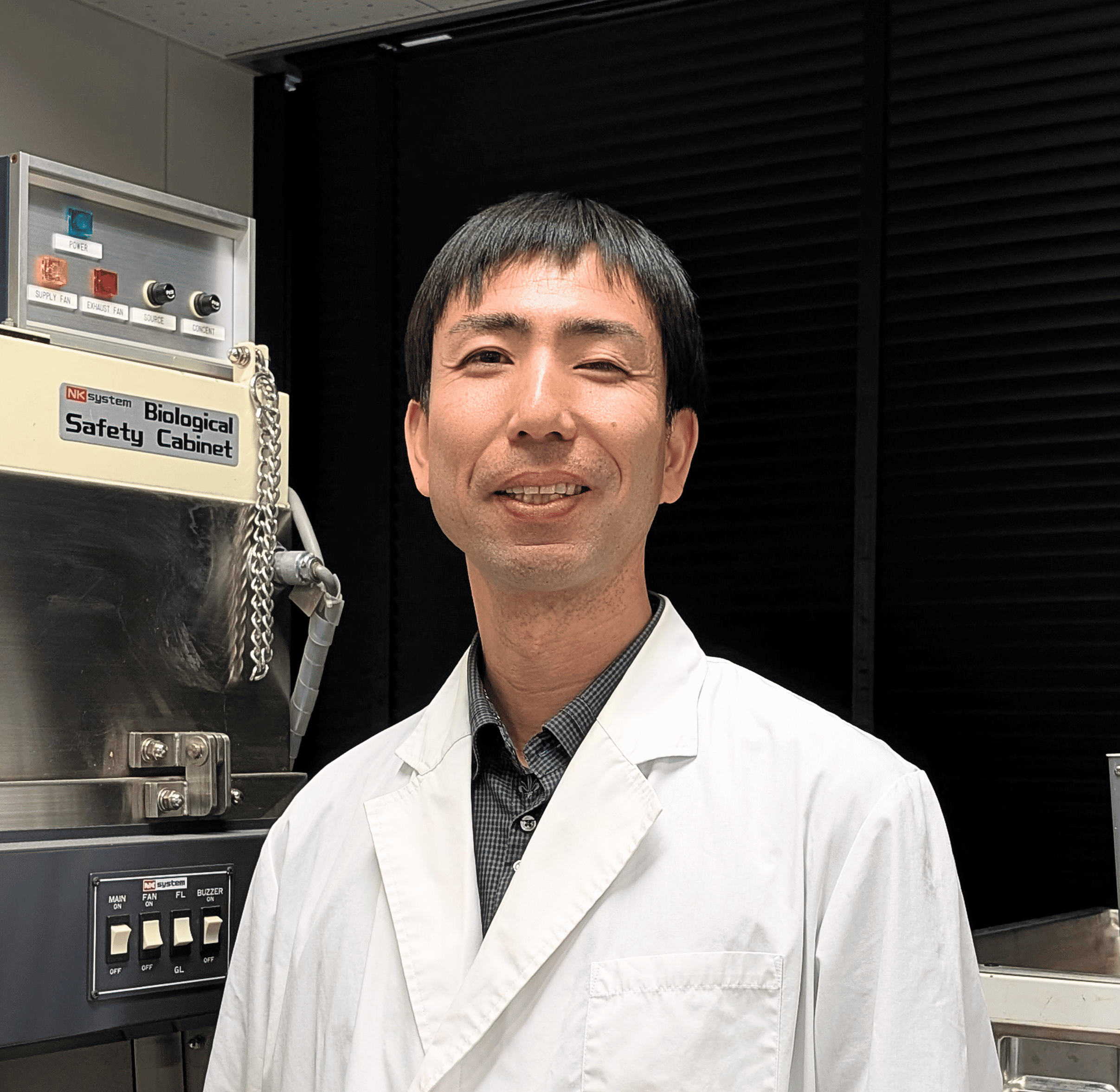

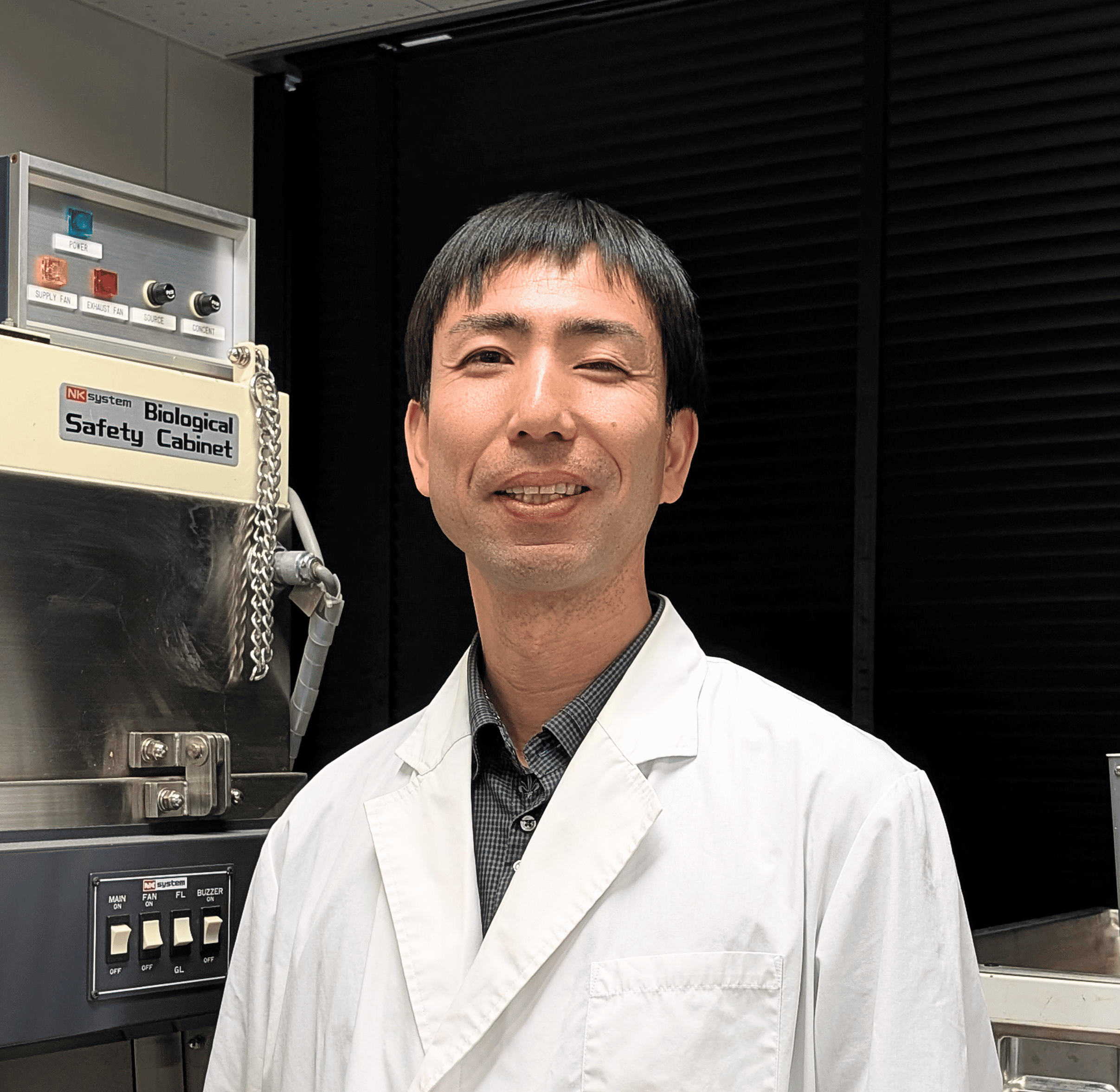

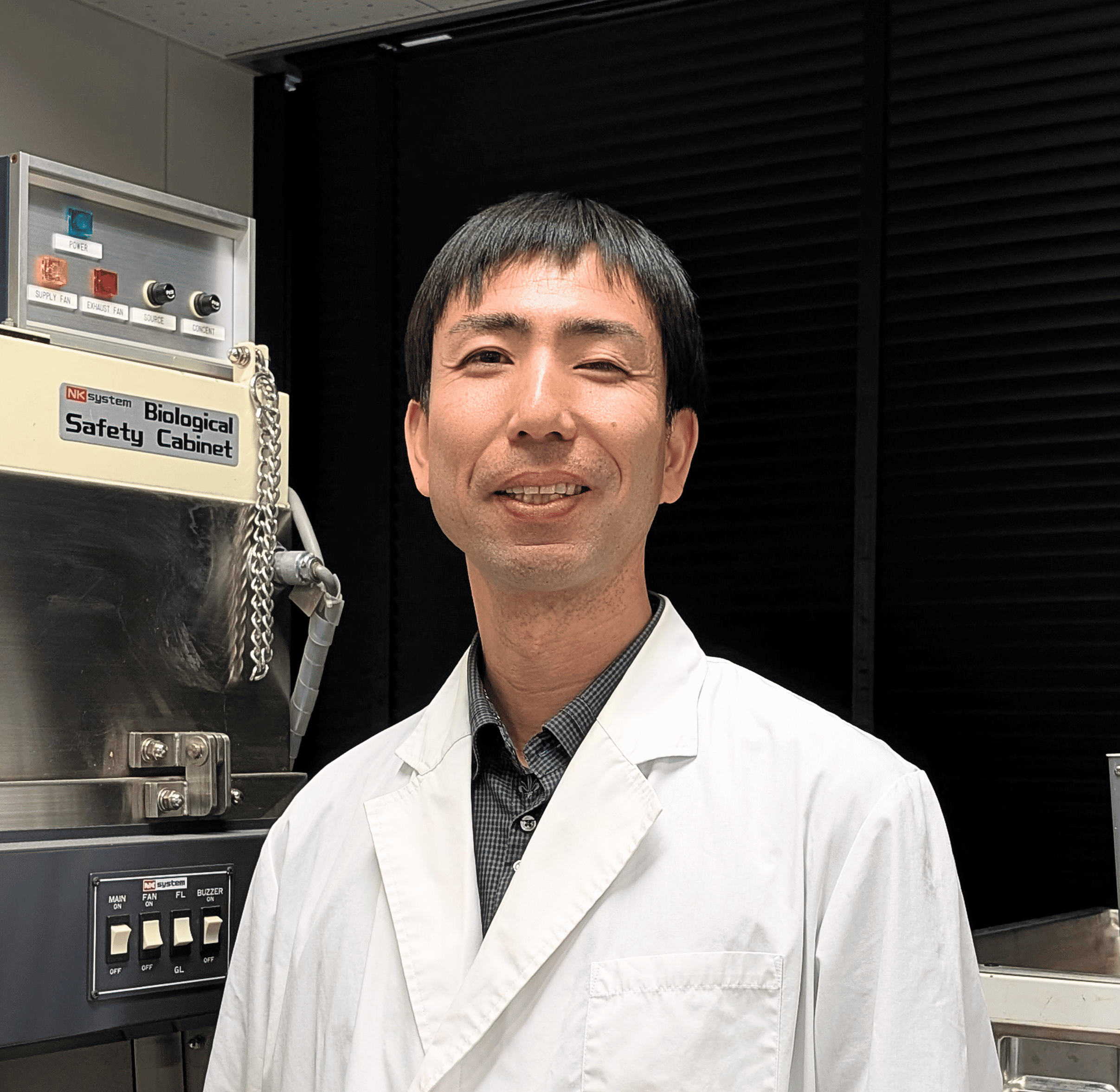

講師紹介

講師は、越村 匡博(こしむら まさひろ)先生。佐世保工業高等専門学校 物質工学科の准教授です。専門分野は生体触媒化学や海洋天然物化学で、特に微生物を利用した物質生産に関心を寄せてらっしゃいます。

具体的には、微生物に電気刺激を与え、特定の有用な物質を選択的に生産させる研究を行ってらっしゃいます。また、超短時間で高エネルギーを放出するパルスパワー技術を利用したナノ秒パルス電界(nsPEF)と、生物の代謝への影響についても研究を進められています。nsPEFは、加熱することなく細胞内の状態を変化させることができるため、がん治療や微生物の滅菌など、医療・生物学・農学の分野での応用が期待されています。しかし、その作用メカニズムには未解明の部分が多く、特に生物の代謝にどのような影響を及ぼすのかは重要な研究課題の一つです。この解明に向け、越村先生は研究に尽力されています。

DNAは、生き物の設計図ともいえる大切な情報を持っています。もちろん、私たち人間の細胞の中にもあります。今回はそのDNAを実際に取り出して、自分の目で見てみたり、DNAを使って生き物の種類を判定したりする実験に挑戦します。普段は目に見えないDNAが目の前に現れる瞬間は、きっとワクワクするはずです。ぜひ、講義や実験を通じて、科学のおもしろさや『わかった!』と感じる楽しさを味わってもらえたら嬉しいです!

飲み物の中のDNAを可視化しよう!~DNA抽出実験~

DNAは、すべての生物の細胞に含まれる『生命の設計図』です。しかし、普段は目に見えず、その存在を意識することはほとんどありません。そこで、第1回の実験では、乳酸菌飲料や果物ジュースを使い、実際にDNAを物質として可視化することに挑戦しました。

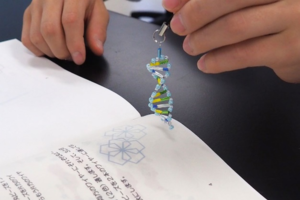

さらに、実験の後にはDNAストラップづくりを実施。ビーズを使ってDNAの二重らせん構造を再現し、その形を実際に目で見て確認しました。見えないはずのDNAを『取り出し』、さらに自分の頭と手を使いながら『形にする』ことで、DNAへの理解を一層深めました。

準備するもの

乳酸菌飲料または果物ジュース、食塩、エタノール、ビーカー、ガラス棒、薬さじ、ろ紙

実験手順

① ビーカーに乳酸菌飲料または果物ジュースを20mLの目盛りまで入れる。

② 食塩を薬さじで1杯(約2g)入れ、試料とよく混ぜる。

③ 試料と同量のエタノールをガラス棒を使って、ビーカーの壁をつたわせるようにゆっくりと注ぐ。

④ しばらくすると、飲料とエタノールの境目にDNAの塊があらわれる。

食塩を入れることでDNAが水に溶けにくくなり、析出しやすくなります。うまくDNAが見えなかった人は、食塩の量や混ぜ方を確認してみましょう。

エタノールを加えるときは、ガラス棒を使って、ビーカーの壁をつたわせるようにゆっくり注ぎましょう。勢いよく入れるとDNAがうまく分離せず、見えにくくなってしまいます。

二重らせん構造を作ろう!DNAストラップづくり

材料(1人分)

- ストラップコード ×1

- ステンレスワイヤー(60cm) ×1

- 竹ビーズ(はしごの部分): シルバー(長)×5、 緑 ×5、黄色 ×5、水色 ×1、青(短)×5、

- 丸ビーズ(塩基の部分):水色 ×22、白色 ×22

作り方

① ステンレスワイヤーを二つ折り にし、中央部分に ストラップコードを通す。その後、ワイヤーを5回ほどねじって しっかり固定する。

② ねじったワイヤーの部分に、水色の竹ビーズを1つ通す。さらに、左右のワイヤーそれぞれに丸ビーズ(水色・白色)を1つずつ通し、ワイヤーをもう一度通してしっかり固定する。

③ 左右のワイヤーに 異なる色の丸ビーズを1つずつ 通した後、竹ビーズを2本のワイヤーに通し、もう一方のワイヤーを反対側から通す。

④ 左右のワイヤーに、丸ビーズを2個(2色)ずつ通し、続けて③と同様に竹ビーズを2本のワイヤーに通し、はしご状にする。

⑤ 丸ビーズ2個→竹ビーズ1組の順に通す作業を繰り返し、合計10段のはしご構造を作る。このとき、竹ビーズの色の並び順に注意しながら作業を進める。

⑥ 10段目が完成したら、最後に丸ビーズを2つ通し、ワイヤーを再度ビーズに通して固定する。さらにもう一度ワイヤーをビーズに巻きつけるように通し、しっかりと留める。余ったワイヤーはカットして整える。

⑦ 最後に全体を反時計回りにねじることで、DNAの二重らせん構造を再現する。らせんがきれいにできたら、DNAストラップの完成!

DNAの糖とリン酸、そして塩基がどのように組み合わさっているのか、ストラップを作りながらイメージできましたか?

最後にストラップを反時計回りにねじりましたね。本物のDNAも、同じように反時計回りのらせん構造を持っています。

今回のストラップづくりを通して、DNAの構造を少しでもイメージできたなら嬉しいです!

受講者の反応は?

DNAの抽出実験では、受講者たちは慎重に乳酸菌飲料や果物ジュースに食塩を加えて混ぜ、エタノールをゆっくりと注ぎました。真剣な表情で取り組む中、『本当にこれでDNAがでてくるの?』と半信半疑の声も聞こえてきました。

エタノールを注いでから少しすると、飲料とエタノールとの境目に白いモヤモヤとしたものが現れました。受講者たちは目に見えるDNAに驚きの表情を浮かべていました。そして、互いのビーカーを見比べながら、実験の成果を嬉しそうに確かめ合っていました。

一方、うまくDNAが出てこなかった受講者たちは、『なぜ出てこないんだろう?』と、食塩の混ぜ方や分量を確認しながら原因を考えました。失敗も学びのひとつ。何が違ったのかを振り返ることで、DNA抽出の仕組みをさらに理解できるようになったようでした。

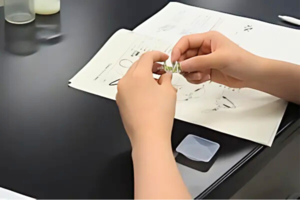

次に行った DNAストラップづくり では、ステンレスワイヤーとビーズを使い、DNAの二重らせん構造を再現 しました。最初は細かい作業に戸惑う様子も見られ、『あれ?順番間違えた!』とやり直す姿もありました。しかし、越村先生やティーチングアシスタントの方々のアドバイスを受けながら次第にコツをつかみ、スムーズに作業を進める受講者が増えていきました。

そして、最後にワイヤー全体を反時計回りにねじると、見事ならせんの形が完成!受講者たちは、出来上がったストラップを嬉しそうに見せ合っていました。

越村先生に聞いてみよう!DNAって何ですか?

越村先生、今日はよろしくお願いします!

今日は遺伝子(DNA)をあつかう実験ですね。ところで、そもそも『DNA』って何なんでしょうか?

コウタイガー君、よろしくね!

DNAは簡単にいうと 『生き物の体を作る設計図』 です。

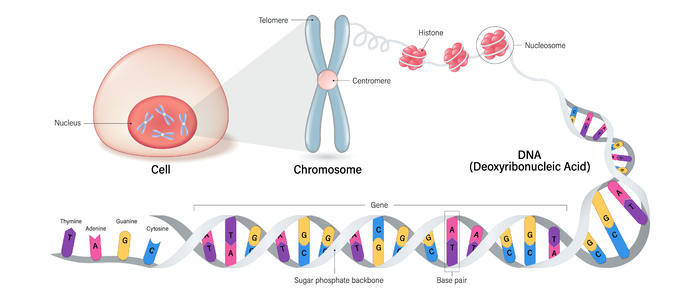

例えばヒトの細胞(Cell)を見てみると、細胞の中には核(Nucleus)があり、その核の中にある 染色体(chromosome)にDNAが折りたたまれて収納されています。

DNAの正式名称は『デオキシリボ核酸(Deoxyribonucleic Acid)』といい、構造を詳しく見ると 『糖』と『リン酸』が交互につながったひも状の部分 と、そこに橋をかけるように結びついた 『塩基』 からできています。

塩基には A(アデニン:Adenine)、T(チミン:Thymine)、G(グアニン:Guanine)、C(シトシン:Cytosine) の4種類があり、TはAと、GはCと、決まったペアをつくります。このペアがしっかり組み合わさることで、DNAは安定した構造を保ち、さらに半時計回りのらせん構造(=二重らせん)を形成するんです。

この二重らせん構造によって、DNAは細胞の中にコンパクトに収納されながら、遺伝情報を保持することができます。

なるほど!細胞の核の中にある染色体にDNAは折りたたまれて収納されているんですね。さらに、DNAはAとT、GとCという決まった組み合わせで塩基同士がペアを作ることで、安定したらせん構造を保っているんですね。

DNAのことが少しわかってきました。後編ではもっとDNAについて知りたいです!

後編に向けて

DNA抽出実験とDNAストラップづくりを通じて、目には見えないDNAを取り出し、その形を実感する という体験をしました。小さな分子であるDNAが、実は私たちの体のすべての細胞に含まれ、生命の仕組みを支えていることを、より身近に感じられたのではないでしょうか。

後編では、DNAを『調べる』ことに挑戦します。

まず、お米の品種をDNAから判別する方法を学びます。種類が不明の3種類のお米からDNAを抽出し、PCR(ポリメラーゼ連鎖反応) という技術を使ってDNAを増幅。その後、電気泳動 を行い、どのサンプルがコシヒカリなのかを見分けます。

さらに、豚肉や鶏肉などのDNAを比較する実験 も行います。それぞれの肉からDNAを抽出し、PCRと電気泳動を使ってDNAの違いを分析します。

後編もぜひご覧ください!

▶『佐世保工業高等専門学校 公開講座2024 後編 – Sasebo Challenge Laboratory(SaCLa) –』はこちら

【写真・イラストの引用元について】

本記事内で使用した写真・イラストは、佐世保工業高等専門学校のご厚意により、共有していただいた資料から一部引用させていただいております。