佐世保工業高等専門学校 物質工学科で開催された『Sasebo Challenge Laboratory(SaCLa)』。この公開講座は、DNAを実際に取り出したり、お米やお肉のDNAを調べて判別したりと、普段なかなかできない実験を通じて、生命の不思議や科学の面白さを体験できるプログラムです。2024年度は全3回にわたり、以下のテーマで講座が行われました。

- 第1回(7月27日):飲料からのDNA抽出実験 / DNAストラップづくり

- 第2回(7月31日):DNA鑑定実験1 お米の品種鑑定

- 第3回(8月1日):DNA鑑定実験2 お肉の種類判別鑑定

前編では、第1回のDNAを『見る』ことに焦点を当て、乳酸菌飲料や果物ジュースからのDNA抽出実験とDNAストラップづくりを通じて、普段は目に見えないDNAを取り出し、その形を認識しました。

今回の後編では、DNAを『増やす』『分析する』ことに挑戦します。DNAは生物の設計図のようなものであり、その配列は生物の種類や品種ごとに異なります。この違いを調べることで、どの生物や品種のDNAなのかを判別することができるのです。まずは、お米の品種をDNAから判別する方法を学び、その後、豚肉や鶏肉などDNAを比較し、それぞれの違いを分析します。

受講者たちは、DNAを使ってそれぞれの違いをうまく見つけ出すことができるのでしょうか? さっそく実験を見ていきましょう!

▶『佐世保工業高等専門学校 公開講座2024 前編 – Sasebo Challenge Laboratory(SaCLa) – 』はこちら

DNA鑑定実験1:お米の品種鑑定

私たちが普段口にしているお米には、実にさまざまな品種があります。その中でも『コシヒカリ』は、日本を代表する人気のブランド米です。ですが、品種の違いは見た目だけではなかなか判別できません。そこで活躍するのが、DNAを使った科学的なアプローチです。

この実験では、品種が不明な3種類のお米からDNAを抽出し、PCR(ポリメラーゼ連鎖反応)で特定のDNA配列を増幅。その後、電気泳動によってDNAを可視化し、どのお米がコシヒカリなのかを判定していきます。

準備するもの

コシヒカリ鑑定団(R)(DNA実験キット/学生実験用)(コスモ・バイオ寄贈品)、マイクロピペット、ピペットチップ、サーマルサイクラー、電気泳動装置、ビーカーまたは三角フラスコ、薬さじ等(撹拌用として)、メスシリンダー、蒸留水または精製水、電子レンジ及びラップ、トランスイルミネーター(UV,LED共に可)

実験手順

DNAの抽出

① 3人1組になり、3種類の米試料(A、B、C)がはいったチューブから1人1本ずつ選択する。

② 各自、DNA抽出試薬を1本準備する。

③ ①で選んだ米試料を、DNA抽出試薬のチューブにすべて入れる。

A、B、Cは、コシヒカリ、ひとめぼれ、あきたこまち、のいずれかです。

他の試料と取り違えないように、チューブの蓋に試料名や記号、氏名などの目印を書きましょう。

④ DNA抽出試薬を入れたチューブの蓋をしっかり閉め、10回ほど上下にゆっくり反転させて混ぜる。

⑤ 約5分間静置し、上澄みをPCR用の試料として使用する。

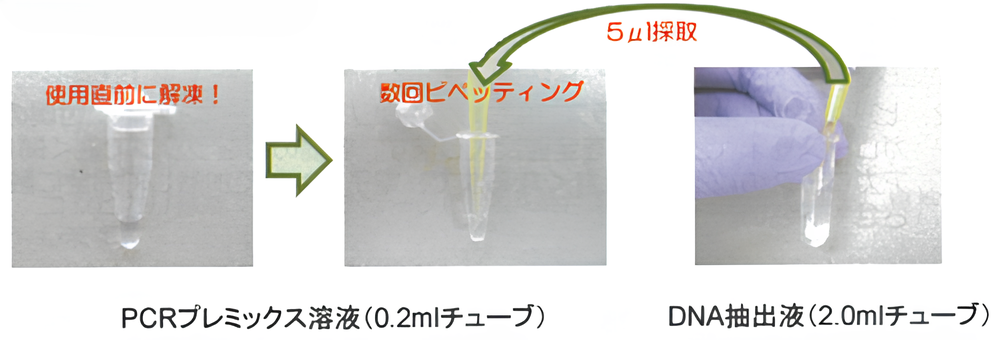

DNAの増幅(PCR)

⑥ 使用直前に解凍したPCRプレミックス溶液チューブを1本用意し、数回ピペッティングして混ぜた後、⑤で得たPCR用試料(上澄み)を 5 μL 加える。

⑦ チューブの蓋をしっかり閉め、底面に気泡が残っていないか確認する。

チューブの底に気泡が残っていると、PCR反応がうまく進まないことがあります。気泡が見えたら、指で軽く弾いて消しておきましょう。

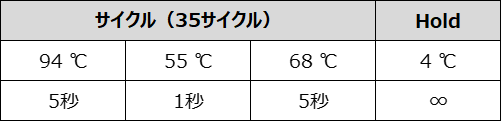

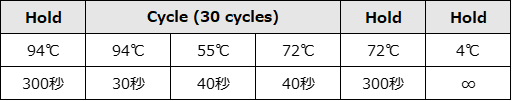

⑧ 以下の条件でPCR反応を行う。(所要時間:約1時間)

電気泳動用アガロースゲルの作成

※この手順は先生方がおこなってくださいました。

組成:2.5 % アガロースゲル( 0.5 × TBE バッファー)

⑨ コシヒカリ鑑定団®付属のTBE粉末を蒸留水 300 mL に完全に溶かし、その後さらに蒸留水を加えて500 mL にする。( 0.5 × TBE バッファー)

⑩ ⑨で作成した 0.5 × TBE バッファー 100 mL をビーカーまたは三角フラスコに入れ、付属のアガロース粉末をすべて加える。容器の口をラップで軽く覆い、アガロースが完全に溶けるまで電子レンジで加熱する。

⑪ 溶液をスターラーで撹拌しながら約 50 ℃ まで冷却する。

⑫ 調整した溶液をゲルトレイに流し込み、コームをセット。室温で約15分、さらに冷蔵庫で約15分静置してゲルを固める。ゲルはスモールサイズで4枚作成し、そのうち2枚は予備とする。

増幅したDNAの電気泳動

⑬ 電気泳動槽にアガロースゲルをセットし、ゲルがしっかり浸るように 0.5 × TBE バッファーを注ぐ。

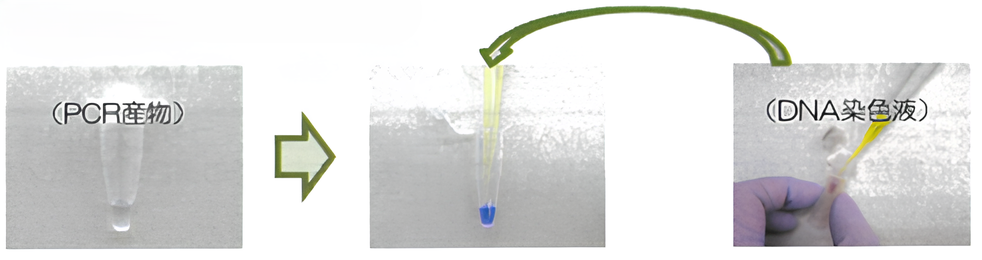

⑭ PCRチューブの蓋を開け、コシヒカリ鑑定団®付属のDNA染色液を 2 μL 加える。ピペッティングで丁寧に撹拌し、試料全体が均一に混ざるようにする。

⑮ コシヒカリ鑑定団®付属のコシヒカリ標準マーカーチューブにDNA染色液を 10 μL 加え、ピペッティングで十分に撹拌し、試料全体が均一に混ざるようにする。

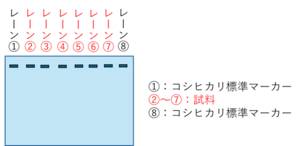

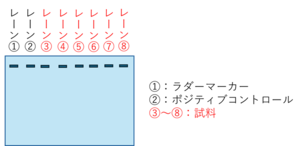

⑯ アガロースゲルの各ウェル(穴)に、各PCR試料と標準マーカーを右図のように、それぞれ 10 μL ずつマイクロピペットを使ってアプライする。その後、100 V の定電圧で30~40分間電気泳動を行う。

⑰ ゲル撮影装置を使用し、電気泳動の結果としてバンドを観察する。

解析・判別

⑱ コシヒカリ標準マーカーと比較し、DNAバンドの位置の違いを確認する。

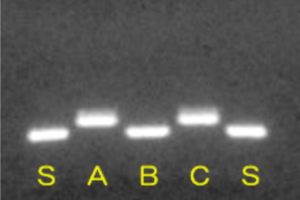

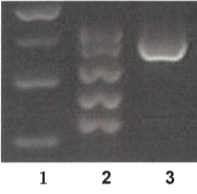

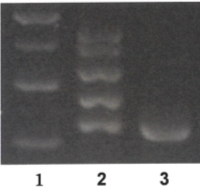

電気泳動画像例

検出:UVトランスイルミネーター

撮影:フード付きゲル撮影装置

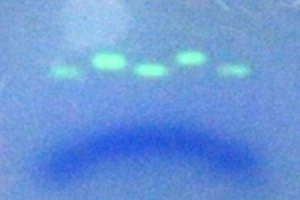

検出:UVトランスイルミネーター

撮影:家庭用デジタルカメラ

A、B、C試料のPCR産物と、コシヒカリ標準マーカー(ここではS)のバンド位置が一致すれば、その試料は『コシヒカリ』と判別できます。

今回の結果では、Sの試料と同じ位置にバンドが出ているのはBですね。このことから、Bがコシヒカリであることがわかります。

バンドの位置の違いを比較することで、DNAの違いを判別できるのが、この方法の大きな利点です!ちなみに、Aは『あきたこまち』、Cは『ひとめぼれ』です。

DNA鑑定実験2:お肉の種類判別鑑定

この実験では、DNAを使って肉の種類を特定する方法を学びます。 まず、準備された複数の肉の試料の中から1つを選び、DNAを抽出します。続いて、PCRを用いて特定のDNA配列を増幅し、 最後に電気泳動によって増幅したDNAを可視化して肉の種類を判別します。

準備するもの

肉種判別検査用PCRキット お肉鑑定団(コスモ・バイオ寄贈品)、肉の試料(豚・鶏・牛など)、PCRラック、ミクロスパーテル、1.5 mL マイクロチューブ、0.2 mL PCR用チューブ、ミルサー、ブロックインキュベーター、サンプルホルダー、サーマルサイクラー、デジタルカメラゲル撮影装置、E-Gel(R) iBase Power System、E-Gel(R) 2 %、UVトランスイルミネーター、マイクロピペット、ピペットチップ

実験手順

お肉からのDNA抽出

① 準備された肉の試料から1つを選び、約 0.05 g(ミクロスパーテル1杯分)を新しい 1.5 mL チューブに入れる。

② Extraction Buffer A をよく撹拌した後、1.0 mL 加え、上下にゆっくり反転させながら試料を混ぜる。

③ ②で調整したチューブをブロックインキュベーターで 98 ℃・15分間加温後、60 ℃・30分加温し、DNAを抽出する。

④ 上澄み 100 μL を新しい 1.5 mL チューブに移し、Extraction Buffer B を 900 μL 加える。この試料をPCR用試料として使用する。

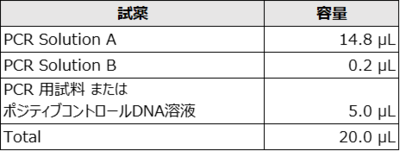

DNAの増幅(PCR)

⑤ PCRチューブに、右図の組成に従ってPCR反応液(全量 20.0 μL )を調製する。

⑥ 右図の反応条件に従い、PCR反応を実施する。

電気泳動用アガロースゲルの作成

※この手順は先生方がおこなってくださいました。

組成:2.5 % アガロースゲル( 0.5 × TBE バッファー)

⑦ ビーカーにアガロース 2.5 g を量り取り、0.5 × TBE バッファー 100 mLを加える。容器の口をラップで軽く閉じ、電子レンジで加熱し、アガロースの粉末が完全に溶解するまで温める。

⑧ スターラーで撹拌しながら、核酸染色試薬を 5 μL 添加し、約 50 ℃まで冷却する。

⑨ 調整した溶液をゲルトレイに流し込み、コームをセットする。室温で約15分間静置した後、冷蔵庫でさらに15分間静置し、ゲルを固める。 ゲルはスモールサイズで4枚(うち2枚は予備)作成する。

アガロースゲルによる電気泳動

⑩ 電気泳動槽にアガロースゲルをセットし、ゲルがしっかり浸る量の 0.5 × TBEバッファーを注入する。

⑪ PCR反応を終えたチューブから、各反応液を 10 μL ずつ取り、右図の配置に従ってアガロースゲルの各ウェルにアプライする。

⑫ 100 V の定電圧で50分間電気泳動を行う。

⑬ ゲル撮影装置を使用し、電気泳動の結果としてバンドを観察する。

解析・判別

⑭ 肉種判別用ラダーマーカーと比較し、試料のDNAを判別する。

電気泳動の結果、試料のPCR産物とラダーマーカーのバンドパターンが一致すれば、その試料は対応する肉種であると判別できます。 見た目では区別がつかない食材でも、DNAを調べることで見分けられることが分かったのではないでしょうか?

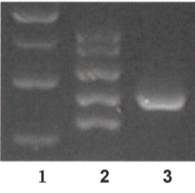

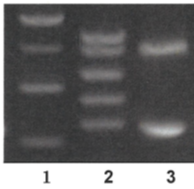

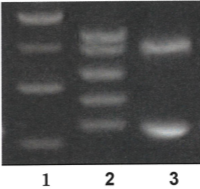

参考資料 各肉種サンプルの電気泳動後に現れるバンドパターン

« 豚検出例 »

« 鶏検出例»

« 牛検出例 »

1:100 bp DNA ladder

2:肉種判別用ラダーマーカー

3:豚肉

1:100 bp DNA ladder

2:肉種判別用ラダーマーカー

3:鶏肉

1:100 bp DNA ladder

2:肉種判別用ラダーマーカー

3:牛肉

« 混合肉(鶏・豚)検出例 »

« 混合肉(鶏・牛)検出例 »

1:100 bp DNA ladder

2:肉種判別用ラダーマーカー

3:混合肉(鶏・豚)

1:100 bp DNA ladder

2:肉種判別用ラダーマーカー

3:混合肉(鶏・牛)

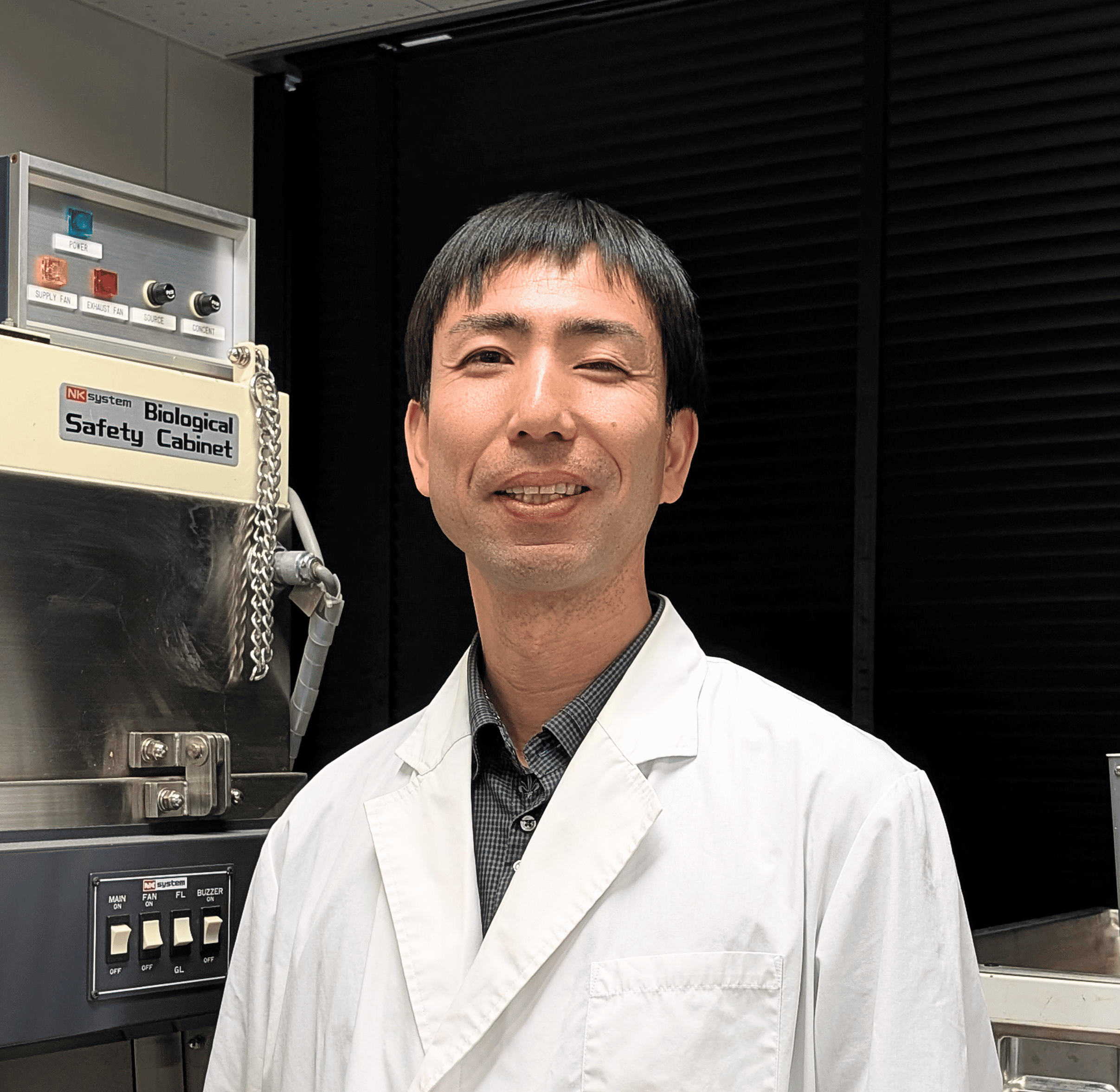

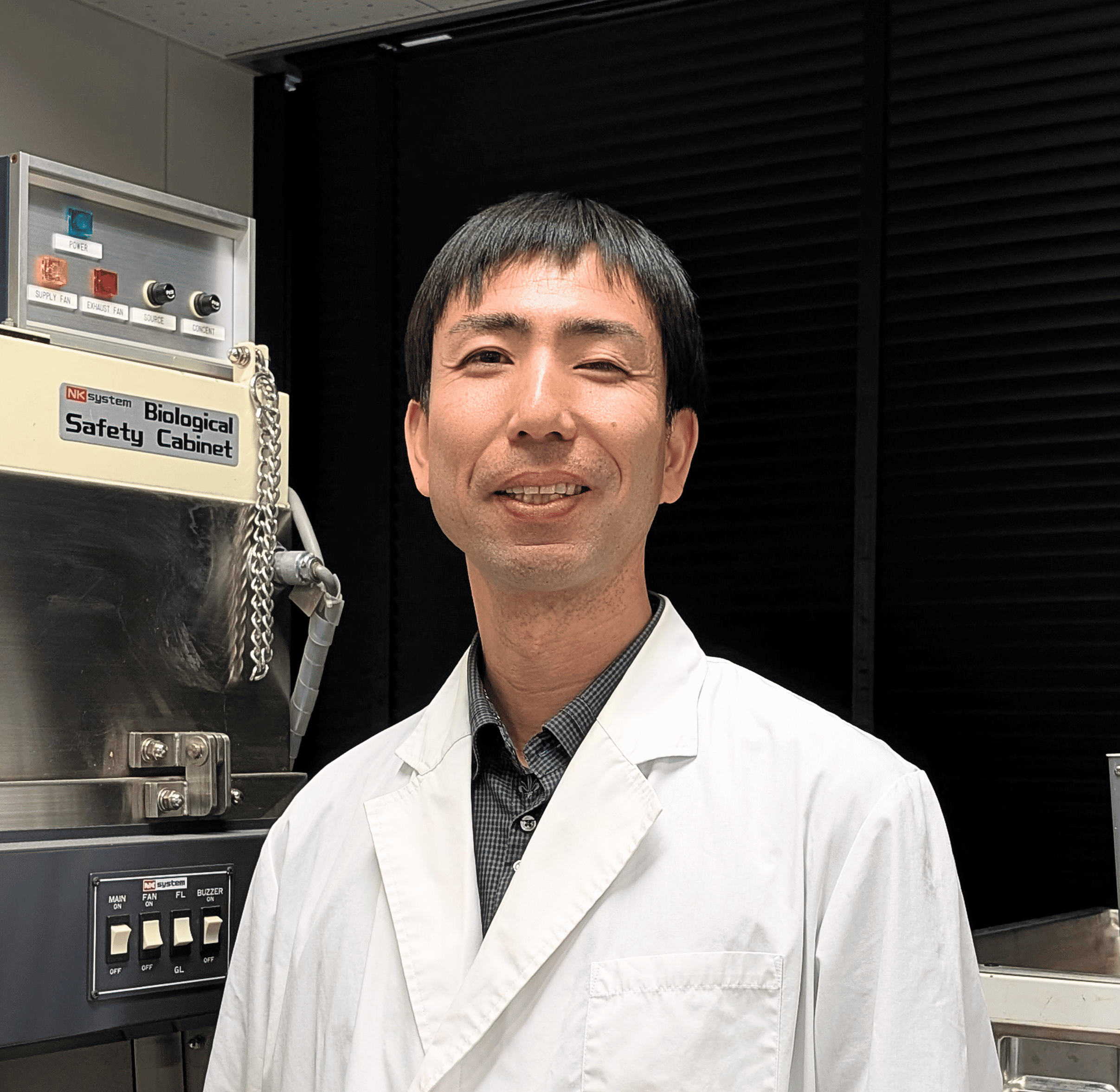

越村先生に聞いてみよう!遺伝子実験のこと

今日は品種の判定のためにDNAを増やしましたね!この際におこなった『PCR』って何なんでしょうか?

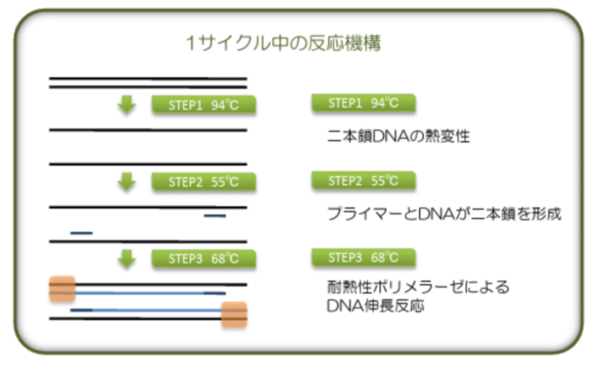

PCR(ポリメラーゼ連鎖反応)は、特定のDNA領域を増幅する技術です。この方法では、3つの温度変化を繰り返すことでDNAを増やしていきます。具体的なステップは、以下の通りです。

- STEP1(94℃): 熱変性 – DNAの二本鎖がほどけて1本ずつに分かれる

- STEP2(55℃): アニーリング – プライマー(短いDNAの断片)が、増やしたいDNAの目印として結合

- STEP3(68℃): 伸長反応 – 耐熱性ポリメラーゼがDNAをコピーして新しいDNAを合成

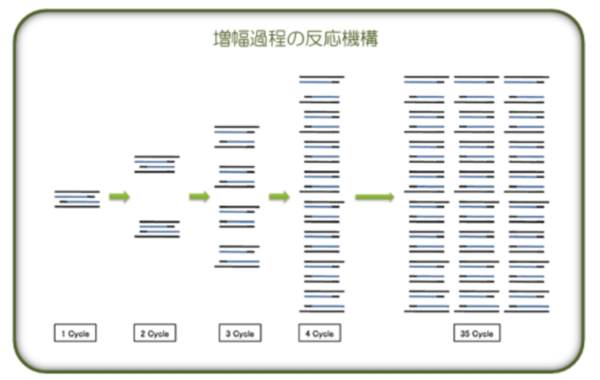

この3つのステップを1回繰り返すと、DNAの量は2倍になり、30回繰り返すと約10億倍に増えるんです!ですから、ほんの少しのDNAからでも、解析に十分なDNA量を得ることができるんですよ。

PCRを活用すると、DNAをたくさん増やすことができるんですね!

次におこなった『電気泳動』はどういったものなのでしょうか?

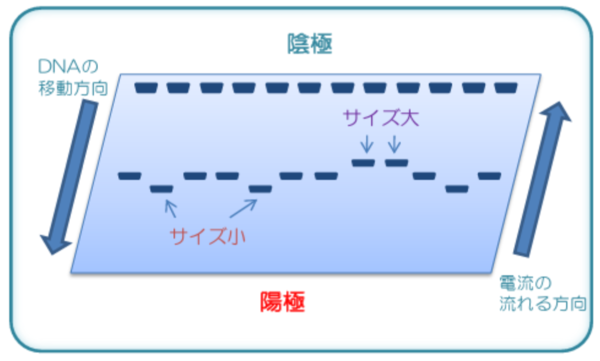

DNAはマイナスの電気を帯びているため、電場をかけるとプラス極(陽極)の方向へ移動します。

その際、DNAは『アガロースゲル』という網目状の物質の中を通り抜けていきますが、このときサイズの違いによって移動距離が変わります。小さいDNAは網目をすり抜けやすく遠くまで進みますが、大きいDNAは通り抜けにくく、近くにとどまります。

この性質を利用して、DNAの大きさごとに分けることができるのが電気泳動です。

今回の実験では、PCRで増幅したDNAを電気泳動で分離し、その結果からお米の品種を判別しました。

PCRによって増幅されるDNA断片は、品種ごとにその領域内の塩基配列が異なるため、長さや構造に違いが生じます。そのため、電気泳動を行うと現れるバンドの位置やパターンに違いが現れます。これを基準となる『コシヒカリ標準マーカー』と比較することで、どのお米がコシヒカリかどうかを判別できるのです。

実際に、『コシヒカリ標準マーカー』と同じ位置にバンドが現れた場合は、その試料が『コシヒカリ』と判断できます。逆に、異なる位置にバンドが現れた場合は、別の品種であることがわかります。

このように、見た目では判別が難しいお米の品種も、DNAを調べることで科学的に見分けることができるんですよ。

DNAを増やして、見て、判別!受講者の反応は?

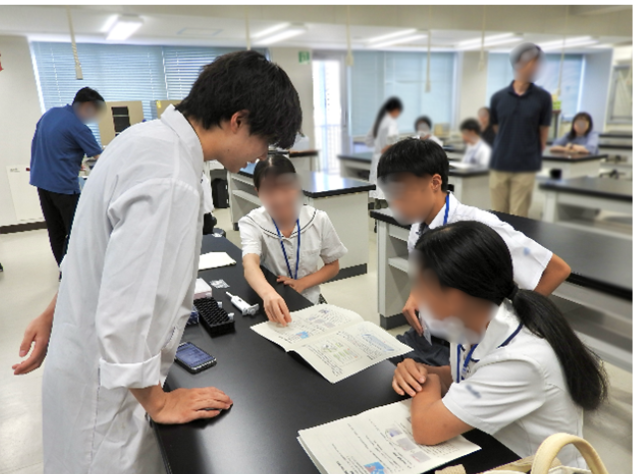

お米の品種鑑定では、初めてマイクロピペットを使う受講者も多く、最初は緊張した様子が見られました。しかし、佐世保工業高等専門学校のティーチングアシスタントの方々の指導を受けながら、次第に操作に慣れ、慎重に一つひとつの手順をこなしていく姿が印象的でした。

電気泳動の結果を待つ時間は、受講者にとってドキドキする瞬間でした。ゲルをのぞき込み、バンドが確認できると、安堵と喜びの表情が広がりました。全グループが無事にDNAのバンドを確認でき、科学の面白さを実感する貴重な体験となったようです。

続く肉の種類判別鑑定では、豚肉や鶏肉のDNAを抽出し、PCRと電気泳動を行いました。この実験では、電気泳動の結果がうまく出なかったグループもあり、『どうしてうまくいかなかったんだろう?』と試薬の扱いや手順を振り返る姿が見られました。科学実験ならではの試行錯誤を体験する良い機会となりました。

普段の授業ではなかなか体験できないPCRや電気泳動を通じて、生命科学分野への興味を深めるきっかけとなったようです。

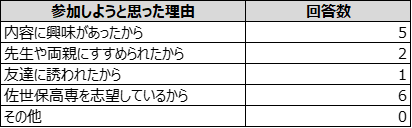

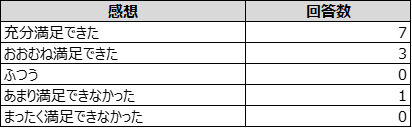

アンケート結果

多くの参加者が講座に満足し、特に実験を通じた学びを評価していることが分かりました。また、佐世保工業高等専門学校への進学を視野に入れるきっかけになったという声もあり、講座の教育的な意義が高いことがうかがえました。

寄せられたコメント

- 難しい実験もあったが、面白くて頑張れた。

- 在校生の座談会のようなものがあり、知りたいことが聞けて満足することができました。高校進学において佐世保高専も視野に入れたいです。

- 自由研究にまとめたいと思います。ありがとうございました。

- 中学校ではできない実験ができて、とても楽しかったです。また講座などがあれば参加したいと思いました。

- 難しい話や細かい作業もあったが楽しかったです。

- 講座を受講して、普段できないような体験をすることができたのでとても良かった。学校の雰囲気も知ることができたので参加して良かった。

- 珍しい器具や実験について知れて良かった。

後記

3回にわたって開催された Sasebo Challenge Laboratory(SaCLa)では、受講者がDNAを『見る』『増やす』『分析する』という一連の流れを体験しました。前編では、目に見えないDNAを実際に抽出し、その存在を感じる実験を行い、後編では、PCRや電気泳動といった生命科学の基本技術を用いて、お米やお肉のDNAを調べる実験に挑戦しました。

受講者からは、『科学の楽しさを実感できた』といった声が多く寄せられました。特に、電気泳動で結果が見えた瞬間の喜びや、ピペット操作を繰り返し練習して上達を実感できたことなど、実験を通じた発見や達成感が印象に残ったようです。

また、越村先生やティーチングアシスタントの皆さんの丁寧なサポートのおかげで、初めての手技に戸惑いながらも、受講者一人ひとりが着実にステップを進めることができました。

今回のSaCLaの実験を通して、科学の面白さや奥深さを少しでも感じてもらえていたら嬉しいです。そして、この講座が、受講者の皆さんにとって今後の学びや将来の進路を考える良いきっかけとなることを願っています!

【写真・イラストの引用元について】

本記事内で使用した写真・イラストは、佐世保工業高等専門学校、ならびに『コシヒカリ鑑定団(R)』、『検査用PCRキット お肉鑑定団』の製造元であるビジョンバイオ社のご厚意により、共有していただいた資料から一部引用させていただいております。