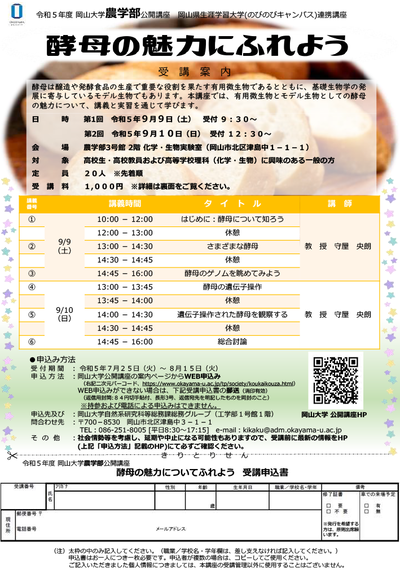

2023年9月9日(土)・10日(日)、岡山大学農学部で開催された公開講座『酵母の魅力にふれよう』の後編では、いよいよ実験がスタートしました。守屋先生の講義で深めた酵母の基礎知識を基に、実際に遺伝子操作や組換えタンパク質の精製といった、最先端の研究現場でも行われる作業の一部を体験するプログラムが展開されました。

この実習では、講義だけでは得られない、酵母研究のリアルな手応えや実験の醍醐味を肌で感じることができました。遺伝子組換え技術、精製された蛍光タンパク質の電気泳動分析まで、幅広い内容が盛り込まれており、受講者の知的好奇心を大いに刺激するものだったことでしょう。

それでは、この充実した実習プログラムの様子を覗いてみましょう。

▶『岡山大学公開講座 2023 前編 – 酵母の魅力にふれよう -』はこちら

実験:やってみよう!遺伝子組み換えからタンパク質精製・電気泳動まで

今回の実験では、酵母を使った遺伝子組み換え実験を行い、組み換えられた遺伝子によって酵母が産生した蛍光タンパク質の精製と電気泳動を体験しました。この実験を通じて、遺伝子組換え技術の基本的な仕組みを学ぶとともに、酵母が研究素材として持つ幅広い可能性を、座学だけでなく実際の実験を通してリアルに実感しました。

以下では、特に蛍光タンパク質の精製と電気泳動に関するプロトコールの概要をご紹介します。

蛍光タンパク質の精製と電気泳動 プロトコール 概要

① 遺伝子操作酵母の準備:最初に、さまざまな色の蛍光タンパク質(例:緑色蛍光タンパク質(GFP)や赤色蛍光タンパク質(RFP))を産生するように遺伝子組換えされた酵母株を準備する。これらの遺伝子組換え酵母株は、蛍光タンパク質にヒスチジンタグ(Hisタグ)が付加して産生されるよう設計されている。酵母の遺伝子組換えに用いるプラスミドDNAの構造は、アガロースゲル電気泳動後にGelRed™ & GelGreen™ 核酸蛍光染色試薬(コスモ・バイオ寄贈品)で可視化して、あらかじめ確かめておく。

ヒスチジンタグは、6個程度のヒスチジン残基が連なった短いアミノ酸配列で、特定のタンパク質を見分ける『目印』の役割をするんだ。この目印の性質を利用してターゲットタンパク質を特異的に捕捉・精製することができるよ。

② ヒスチジンタグ付きタンパク質の精製:酵母細胞を適切な培地で培養し、増殖した酵母から蛍光タンパク質を抽出する。この工程では、MagListo™ His-tagged Protein Purification Kit(コスモ・バイオ寄贈)を使用する。このキットは磁気ビーズ技術を活用しており、ヒスチジンタグと金属イオンの特異的な結合を利用して、目的の蛍光タンパク質を迅速かつ効率的に回収することが可能となる。この工程により、不要なタンパク質や細胞成分が取り除かれた蛍光タンパク質が得られる。

③ 精製タンパク質の電気泳動分析:精製された蛍光タンパク質をSDS-PAGE(ポリアクリルアミドゲル電気泳動)で分離する。

④ 結果の観察と考察:ゲル上に現れた蛍光タンパク質のバンドを観察する。目的の蛍光タンパク質が予想通りの位置(分子量)に現れている場合、組換えの成功および精製が適切に行われたことが確認さる。

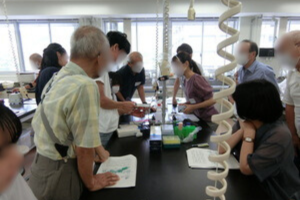

受講者の様子

実習が始まると、参加者たちは真剣な表情で守屋先生の説明を聞き、実験手順を確認していました。守屋先生やティーチングアシスタントの学生の方々が受講者の質問に丁寧に答えたり、操作のコツを伝授したりする様子が印象的でした。

その後、酵母から抽出された蛍光タンパク質を精製する工程では、ヒスチジンタグ付きの蛍光タンパク質を分離しました。参加者たちはマイクロピペット操作に挑戦しながら、試薬や装置を慎重に扱いながら進めていました。

精製が終わると、SDS-PAGEを用いて蛍光タンパク質の電気泳動分析を行いました。ゲル上に現れた蛍光タンパク質のバンドを確認すると、参加者たちの間には歓喜と安堵の声が上がり、実験の成果に対する感動が伝わってきました。

実習を通じて、参加者たちは遺伝子操作技術の基礎を体験し、酵母研究の可能性に触れる貴重な機会を得たようです。その様子からは、科学の面白さと新しい発見への驚きを共有する空間が感じられました。

受講者アンケートの結果

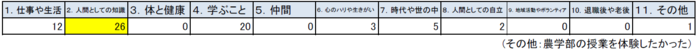

Q1:あなたが本講座を受講した理由は何ですか。あてはまる数字をすべて選んで○をつけてください。

受講者の中で最も多かった参加動機は、『人間としての知識を身につけたい』や『学びたい』という純粋な知的好奇心からのものでした。科学や酵母の世界に触れることで、自分の中に新しい視点を取り入れたい、未知の知識を得ることで人生をより豊かにしたい、という思いが感じられる回答が多く寄せられました。

また、科学が『専門家だけのもの』ではなく、一般の方々にも新たな発見や感動をもたらすツールであるということが改めてわかりました。

Q2:今回の講座は、あなたにとってどの程度満足のいくものでしたか。各項目ごとにもっとも適切な番号に○をしてください。(無回答あり)

参加者の満足度が非常に高かったことが、アンケート結果から明らかになりました。特に『講師の講義や説明』や『学習の方法・形態』、『講座全体を通して』の項目で5段階評価のうち『5(非常に満足)』と回答した方が圧倒的に多く、守屋先生の丁寧で分かりやすい説明や、充実した実験内容が多くの方に評価されたことが伺えました。

後記

今回の公開講座『酵母の魅力にふれよう』を通じて、酵母が私たちの生活にどれほど密接に関わり、また科学研究の最前線で重要な役割を果たしているかを、講義と実習を通じて体験的に学ぶことができました。前編では、酵母の基礎知識やその多様な可能性について、守屋先生の丁寧な講義を通じて知識を深めました。後編では、実際に酵母を使った遺伝子操作や蛍光タンパク質の精製と電気泳動分析を行い、科学の現場のリアルを体験する貴重な機会となりました。

酵母という小さな生物に、これほど多くの可能性と奥深さが詰まっていることを知り、多くの受講者が新たな視点や興味を得たことでしょう。また、講座全体を通じて、科学が単なる学問にとどまらず、驚きや感動を与え、私たちの生活をより豊かにしてくれるものであることを改めて実感しました。

守屋先生をはじめ、講座を支えてくださったティーチングアシスタントの皆さま、そして積極的に実習に取り組んでくださった受講者の皆さまに心より感謝申し上げます。この学びが、受講者一人ひとりの知的探究心を刺激し、次なる学びのきっかけとなることを願っています。

【イラスト・画像の引用元について】

本記事内で使用されたイラスト・画像は、岡山大学様のご厚意により、同大学からご共有いただいた資料の一部を引用させていただいております。